O resultado das ações e omissões dos atuais administradores do Rio Grande do Sul e de sua capital é simplesmente estarrecedor

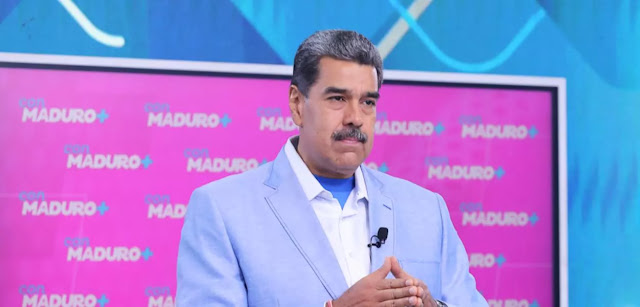

Foto: Gustavo Garbino/ PMPA

Por Carlos Frederico Barcellos Guazzelli (*)

Alagados e afogados

Como era de se esperar – mas com mais violência – o outono gaúcho, no final de abril e começo de maio, foi marcado por intensas chuvas, que se estenderam por quase duas semanas. Como também era de se esperar, os rios que compõem a bacia do Guaíba – a maior e principal do estado – voltaram a transbordar, e as águas desceram com virulência redobrada e inédita, arrancando a terra e a vegetação das margens e várzeas, e invadindo e destruindo bairros e cidades, no caminho inexorável rumo ao estuário e à laguna.

A devastação das cheias de setembro e novembro do ano passado – há quem considere que se tratou de episódio único, em duas etapas – não fora ainda reparada integralmente, quando a fúria das correntes barrentas abateu-se sobre dezenas de municípios situados à beira dos rios, nos vales do Taquari, do Caí e do Jacuí, e do Sinos e do Gravataí, arrastando, afogando e soterrando vidas e bens, futuro e esperança de milhares de rio-grandenses.

Desalojados e desabrigados; mortos e desaparecidos

Os números do desastre, mesmo parciais, servem para dimensionar a enormidade da tragédia – humana, social e ambiental: 458 municípios atingidos (de um total de quase quinhentos), dos quais 320 em emergência – situação caracterizada pela perda parcial da capacidade de resposta institucional; 46 em calamidade – quando há perda total desta capacidade – entre os quais Porto Alegre; meio milhão de pessoas desalojadas – isto é, forçadas a ficar fora de suas casas; e 80.000 desabrigadas, recolhidas em abrigos públicos ou improvisados. E o pior: até o momento, meados de julho, 182 mortos e dezenas de desaparecidos.

Este saldo só não é mais trágico devido à extraordinária e espontânea mobilização da sociedade civil, incluindo milhares de voluntários, de proprietários de barcos e pescadores, até simples cidadãos e cidadãs; bem como a efetiva reação do Poder Público – bombeiros, policiais, servidores em geral; e igualmente, de órgãos e instituições da União Federal, a começar pelas Forças Armadas, colocados à disposição pelo Presidente da República, e que desde logo acorreram aos locais atingidos.

Crônica da destruição anunciada

Foram muitos, e todos desconsiderados, os anúncios da tragédia que se avizinhava. Não é preciso recordar os avisos dos serviços de meteorologia – locais, nacionais e estrangeiros, cuja expertise tem sido desenvolvida notavelmente nas últimas décadas – sobre os volumes extraordinários das precipitações que ocorreriam no período, bem como de sua longa duração, dado o fenômeno de bloqueio atmosférico causado pela massa de ar quente e seco que se mantinha sobre o centro-sul do País.

Mais que isso, o grande alerta já fora dado no segundo semestre do ano anterior. Com efeito, as avassaladoras enchentes então corridas na chamada Região dos Vales, provocaram na sequência grandes inundações no Delta do Guaíba, em especial no bairro Arquipélago, e as águas somente não invadiram o Centro Histórico da capital e os bairros da zona norte, porque o Sistema de Proteção Contra as Cheias (SPCC) conseguiu detê-las.

Estes acontecimentos ilustraram de forma inequívoca a pertinência de pedidos formulados, mais de uma vez, por engenheiros e técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) – primeiro em documento de 2019, e depois em outras ocasiões mais recentes, inclusive depois das cheias de 2023 – no sentido de reforçar e reparar pontualmente os equipamentos do aludido sistema de proteção. A propósito, sempre é bom lembrar que este foi concebido e construído ao longo de três décadas, para prevenir e impedir a recorrência de episódio similar à histórica “enchente de 41” – o que só não se repetiu agora graças ao SPCC, mesmo sem a manutenção das casas de bombas e comportas solicitada pelos servidores do referido órgão, e desconsiderada por suas chefias.

Não foram apenas os administradores da Capital que menosprezaram os avisos sobre o perigo: também o Governador do Estado minimizou os riscos do desastre iminente – o que não passou despercebido, inclusive, da imprensa nacional, como se viu em entrevista concedida à Folha de São Paulo, na qual ele foi questionado sobre os estudos que apontavam a alta probabilidade de aumento significativo de chuvas na região. Mesmo admitindo que tais elementos indicavam a necessidade de preparação para os eventos excepcionais – que já estavam ocorrendo, aliás – ele declarou candidamente que “…o governo também vive outras pautas e agendas…” (sic), dentre as quais a fiscal, “….agenda que se impunha…”(sic).

Tamanha desfaçatez levou até mesmo Élio Gaspari, jornalista insuspeito de qualquer laivo esquerdista, a registrar em sua coluna no mesmo periódico: “…o que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito mais que um aviso…é a exposição do compromisso com o atraso” (sic).

O roteiro da destruição

Não por acaso, os grandes acumulados de chuva e as consequentes enxurradas se deram nas regiões do estado denominadas tradicionalmente de “coloniais”, percorrendo como se disse antes o caminho dos grandes cursos d´água que, nascidos nos Campos de Cima da Serra ou no Planalto Médio, desembocam no rio Jacuí e dali ao Guaíba; aos quais se somam, também, os rios Gravataí e Sinos, estes, correndo no sentido leste-oeste.

Conforme demonstrou em estudo já clássico o professor Paul Singer, a exploração das terras férteis daquelas zonas de vales e serras pelas pequenas propriedades familiares das colônias formadas pelos imigrantes alemães e italianos, e seus descendentes, originou o surgimento, de maneira até então inédita no país, de uma nova classe média, primeiro rural e logo também urbana. De fato, em “Crescimento Econômico e Desenvolvimento Urbano”, o grande economista, falecido há poucos anos, descreve a maneira peculiar pela qual a produção agrícola e manufatureira destas áreas destinava-se, não ao setor do mercado externo, mas sim ao setor do mercado interno, denominações usadas por ele.

E foi por abastecer as regiões de grandes monoculturas do centro e do nordeste do país, durante décadas – fornecendo-lhes couro, corda, fumo, cerveja, vinho, ferramentas, implementos agrícolas, alimentos, etc – que o Rio Grande ganhou o epíteto de “celeiro do Brasil”, deixando de ser apenas a fração meridional do grande latifúndio estabelecido país afora.

De outra parte, esta forma diferenciada e original de exploração dos vales e serras do estado, além de provocar benéficos efeitos econômicos, sociais e culturais, acarretou também, e necessariamente, sérios problemas ambientais, registrados já durante o século XX – fruto do desmatamento indiscriminado, sobretudo das encostas e matas ciliares, e aterramento de várzeas, bem como da poluição e assoreamento dos cursos d’água. Mais graves ainda se tornaram tais problemas com a implantação de lavouras de soja nos Campos de Cima da Serra.

O prejuízo ambiental daí advindo é grande, e ainda está por ser devidamente dimensionado, segundo os estudiosos. Ocorre que ali, na micro-região composta por várzeas, arroios e vegetação ciliar¸ que se estende pelos municípios de Jaquirana, Cambará do Sul e São Francisco de Paula, situam-se as nascentes do Rio das Antas – de que aqueles sempre funcionaram como verdadeira “esponja”, absorvendo boa parte das águas das chuvas intensas e periódicas, impedindo ou minimizando, desse modo, as enchentes no vale do Taquari, mais abaixo.

A propósito, aplicam-se perfeitamente aos episódios ocorridos no mês de maio, as observações que foram feitas pelo biólogo e professor da UFRGS, Paulo Brack, e seu colega Eduardo Luís Ruppenthal, acerca das cheias do final de 2023 (“Reflexões frente ao desastre climático-ambiental das cheias do rio Taquari”, artigo postado neste Sul21 em 14 de setembro daquele ano). Como ali demonstrado, a remoção do colchão natural de amortecimento das águas, na bacia dos rios Antas e Tainhas, feita para acomodar as lavouras de soja – que tornam o solo duro e pouco permeável – agravou em muito a situação ambiental local, pelo enorme aumento que provocou nas massas de água que escorreram vales abaixo.

A este fenômeno, some-se a lamentável devastação procedida tradicionalmente nas encostas de serra – devida em especial à cultura da uva e do vinho – responsável pelos terríveis desmoronamentos de terra registrados durante as enxurradas. O resultado trágico e previsível desta conjunção causal foi a destruição das margens e das vegetações ribeirinhas, bem como o alagamento e soterramento de vilas e bairros inteiros das cidades próximas aos rios.

A participação dos governantes na produção da tragédia

Como se vê, a tragédia deve-se menos aos fenômenos naturais extraordinários registrados, do que a fatores provocados pela ação e omissão humanas, inclusive à contribuição de governantes locais – os quais, mesmo podendo prevê-los, não apenas não mitigaram, como aumentaram de forma exponencial seus efeitos deletérios. Neste particular, merecem destaque os comportamentos de dois dirigentes, por sua inegável importância, se não na produção direta do desastre ambiental, na ampliação desmesurada de suas dimensões.

No que toca ao atual chefe do Executivo da capital do estado, conforme dito acima, a desconsideração inexplicável às repetidas advertências de engenheiros e técnicos do município, no sentido de determinar a manutenção e reparos dos equipamentos do SPCC, em especial, das comportas e bombas de recalque – omissão mais imperdoável ainda diante das cheias de setembro e novembro do ano passado, em que o sistema sofreu visível estresse, embora tenha resistido ao assédio das águas.

Não menos graves e censuráveis são as condutas do Governador do Estado – a começar por ter tomado, em 2019, a infeliz iniciativa de desfigurar o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, diploma legal pioneiro, editado há mais de duas décadas. Com efeito, por proposição sua, aprovada pela bancada majoritária da Assembléia Legislativa – sempre pressurosa em atender aos interesses das oligarquias rurais e urbanas, a cujo serviço se empenham seus integrantes – foram introduzidas quase quinhentas (?!) alterações naquela legislação, todas na direção da malfadada “flexibilização” de normas protetivas da terra e das águas, da flora e da fauna, dos biomas Pampa e Mata Atlântica.

Cabe destacar, dentre estas mudanças que deformaram o código, por seu caráter especialmente nocivo, o “auto-licenciamento”, providência muito saudada, é claro, por empresários e fazendeiros – e cujo significado e alcance melhor se expressam pela conhecida metáfora da entrega da guarda do galinheiro à raposa…

Foram efetivadas ademais outras providências de autoria daquele governante e sua grei, igualmente desastrosas para o meio ambiente do estado, como a aprovação recente da Lei Estadual n. 16.111/24 – editada justamente em abril, pouco antes das chuvas e cheias que arrasaram o centro e norte do território. Ela permite, entre outras coisas, a utilização das “áreas de preservação permanente” (APP’s) para irrigação de campos agrícolas – o que, além de importar no uso ilegal das águas de várzeas e outras zonas protegidas, significa legislar indevidamente sobre matéria de privativa competência da União, segundo a Constituição Federal.

Não bastasse a contínua remoção dos impedimentos legais à destruição ambiental promovida pelo chamado agronegócio, e mesmo depois da tragédia ocorrida, Eduardo Leite já se mobiliza para manter intactas as atuais políticas de falta de controle sobre esta atividade.

Assim é que, neste sentido, anunciou no fim de junho a criação de um Plano de Reconstrução e a instituição de um Conselho para efetivá-lo, composto por mais de uma centena de representantes do Estado e da sociedade civil – dos quais há apenas quatro ligados a entidades ambientalistas…

Na mesma linha, o alcaide de Porto Alegre já havia anunciado a contratação da notória Alvarez e Maciel – empresa norte-americana, misto de escritório de advocacia e agência de publicidade, especializada na recuperação da reputação de autoridades suspeitas de irregularidades.

O resultado das ações e omissões dos atuais administradores do Rio Grande e de sua capital – e, claro, também de alguns de seus predecessores, adeptos das mesmas políticas neoliberais – é simplesmente estarrecedor: basta que se atente a dado do MapBiomas, segundo o qual o território estadual perdeu, entre 1985 e 2022, 22% de sua vegetação nativa, ou seja, 3,6 milhões de hectares, principalmente para a soja.

As tarefas urgentes: (re) construir e responsabilizar

Superados os movimentos iniciais – primeiro, o salvamento e atendimento às populações mais atingidas; seguidos do restabelecimento, na medida do possível, das condições de seu retorno aos locais de origem e às atividades habituais, operações ainda em curso – cabe então planejar e executar os trabalhos de recuperação das infraestruturas – físicas, ambientais e sociais – abaladas, quando não destruídas pelas chuvas e cheias. Nesta fase, tão difícil quanto as anteriores, e certamente mais demorada e custosa, trata-se fundamentalmente de fazer escolhas.

É, pois, de política que se trata – no sentido amplo do termo, atinente ao exercício do poder legítimo em uma democracia, com a definição, sob os critérios constitucionais e legais, das competências, objetivos e metas a perseguir, bem como a discriminação prévia e racional dos recursos – pessoais, financeiros e materiais – a serem disponibilizados aos diferentes agentes sociais encarregados da recuperação das áreas degradadas. A própria opção do caminho a ser seguido – reconstruir o que foi destruído, ou construí-lo de modo diverso, para evitar a repetição do acontecido – embute em si mesma a disputa entre projetos políticos opostos, que já é possível perceber.

De um lado, as aludidas autoridades, as quais, além de salientar que não é o momento de “apontar culpados” (!?) – preocupação típica de quem não quer ser responsabilizado – já se adiantam na busca de contratação de “consultorias” especializadas, como visto. De outra parte, cientistas e políticos comprometidos com a urgência na adoção de medidas preventivas das alterações climáticas e de políticas ambientalmente sustentáveis, propõem o reordenamento da ocupação dos territórios atingidos pelo desastre, de modo distinto àquele que o provocou ou favoreceu.

E, nesta direção, algumas tarefas se revelam impositivas. Em primeiro lugar, no que se refere à realocação das populações desalojadas – assim como no reerguimento e restabelecimento dos prédios comerciais e públicos – evitar fazê-lo no caminho das águas, diante da alta probabilidade de novos eventos similares no futuro próximo.

É fundamental, ademais, impedir a ocupação ou reocupação de APP’s e, da mesma forma, recuperar as áreas de encostas dos rios, nas regiões dos vales e serras, bem como regenerar as várzeas e as vegetações ciliares. Nesta esteira, na impossibilidade de vedá-la, limitar e regular a implantação de lavouras nas zonas de alagamento natural dos cursos d’água dos Campos de Cima da Serra – que funcionam como verdadeiras “esponjas”, que atenuam a força das cheias nas bacias inferiores.

Trata-se de medidas imprescindíveis para prevenir o impacto dos futuros fenômenos climáticos do gênero dos ocorridos, e que devem ser acompanhadas do circunstanciado apontamento, aos diferentes órgãos públicos de controle e fiscalização, dos danos ambientais causados ou potencializados pela conduta, ativa e omissiva, de autoridades públicas.

Por fim, cabe lembrar ao povo rio-grandense – vítima de grave desastre ambiental que, mesmo inevitável, poderia ter sido previsto e mitigado – que ele tem, nas próximas eleições municipais, oportunidade ímpar para substituir alguns dos responsáveis pelos danos que lhe foram infligidos. Seguindo, aliás, o conselho dado ao eleitorado porto-alegrense por Sebastiâo Melo, quatro anos atrás: trocar o Prefeito!

(*) Defensor Público aposentado, Coordenador da Comissão Estadual da Verdade/RS (2012-2014)

Texto condensado de ensaio ainda inédito de mesmo título

-Fonte: Sul21